コネクタ選定④ インサート選定(3)

今回はインサートの選定の最終回、結線方式について説明します。

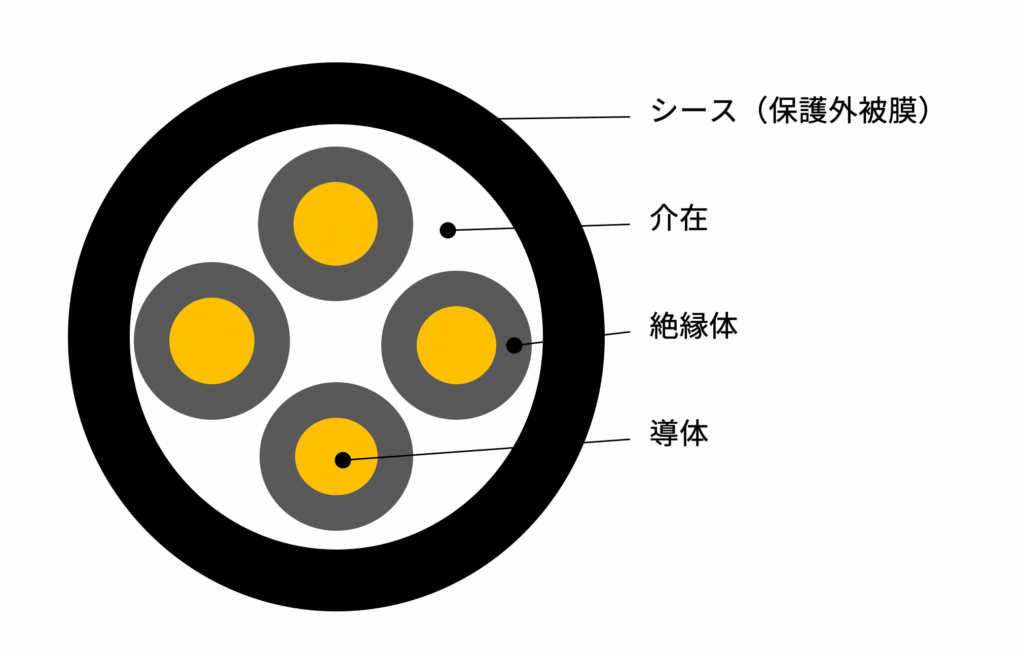

コネクタについて学ぼう②で解説した通り、インサートは電気接続を行う重要なパーツです。言い換えると電線と電線をつなぐパーツになります。まずは、電線の構造を見てください。

当然ですが、電線の中で電気が通っているのは”導体”になります。この導体を接続する方式を”結線方式”といいます。下記のコネクタ断面図を見みましょう。

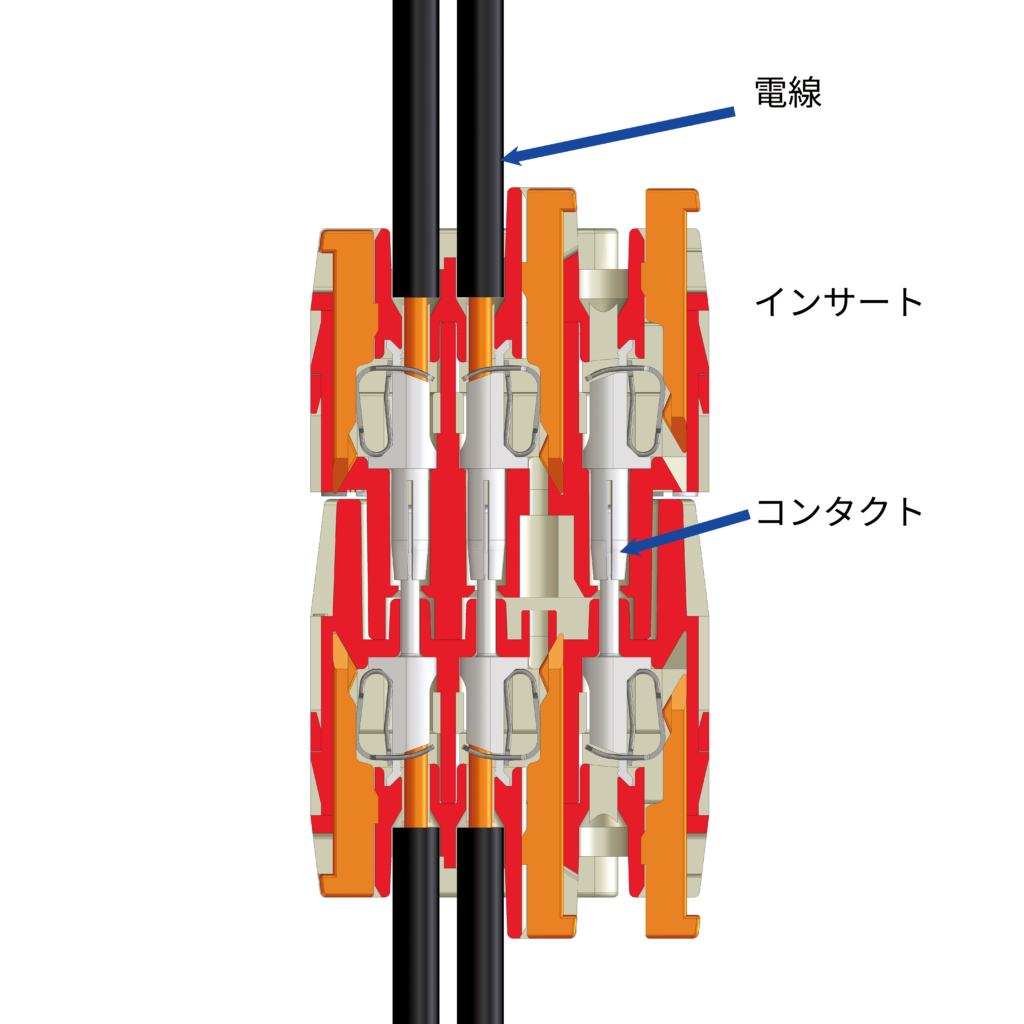

電線が銀色の金属につながっていますね。上下はオス・メスという感じでしょうか?

その通りです。インサート内部の”コンタクト”という部品が”導体”と接続します。コンタクトにはオスとメスがあって、コネクタが嵌合したときに電気接続を行います。

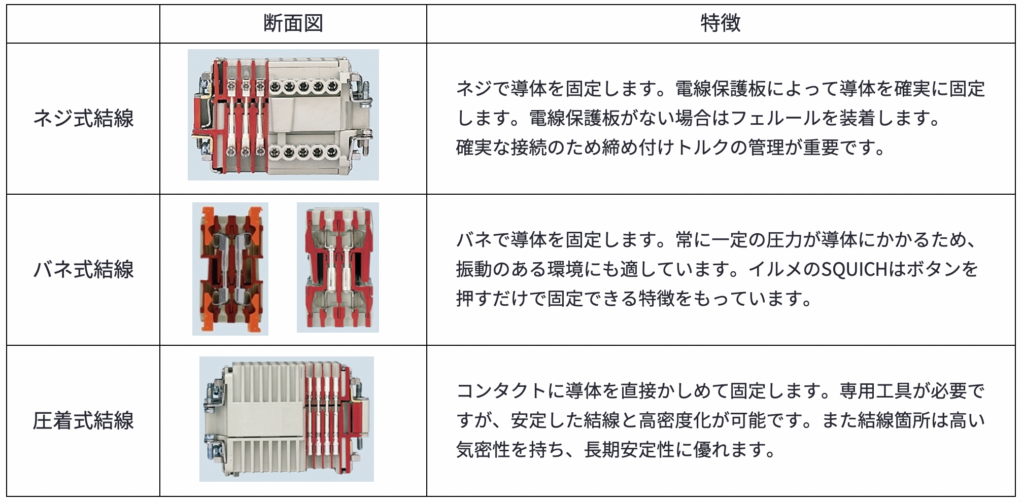

電線やインサートの構造がわかったところで、実際の接続方式について解説します。接続方式には大きく3種類があります。

3種類を紹介しましたが、実はネジ式は主流から外れつつあります。構造的にネジ式はシンプルで、産業用コネクタが誕生した当時の主流でしたが、ネジ式はいくつかのデメリットがあります。

- ネジ締め作業工数

- トルク管理の必要性

- 振動などによる緩み

- 電線保護板またはフェルールの必要性

バネ式の結線方法は端子台として1960年代に開発され、コネクタにも1990年代に採用されています。バネ式はネジ式の欠点をカバーしますが、切り替わるのに数十年の歳月を要しています。

- ワンプッシュで結線完了(作業時間短縮)

- トルク管理不要、作業者の技量による差がほとんどなし

- 一定圧力が常にかかるため、振動に強い

- 電線保護板やフェルール不要(※PushIn タイプはフェルール必要)

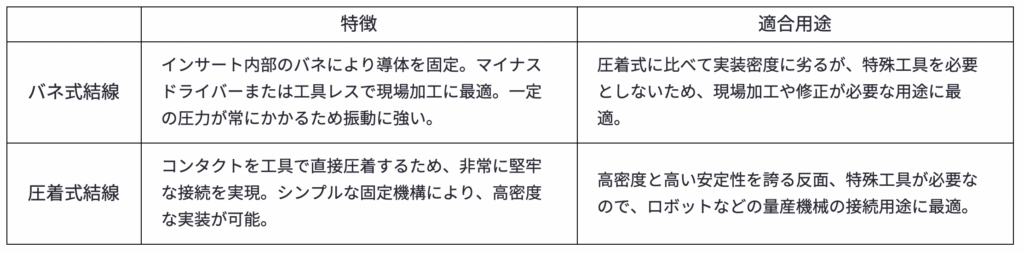

では、現在主流のバネ式と圧着式を比較してみよう。下記に特徴と適合用途をまとめましたが、基本的にバネ式は現場加工が多い用途、圧着は量産で密度が必要な用途に最適といえます。

用途に合わせた選択が大切です!

圧着式結線について少し補足します。高密度で量産用途では圧着が最適であると説明しましたが、高電流の用途でも圧着が最適です。電流値が1Aと100Aで比較してみましょう。

オームの法則から、発熱の割合W(ワット)は以下の式で求められます。

W=I^2 x R (I:電流[A]、R:抵抗[Ω])

コネクタの抵抗を1mΩとして、1Aと100Aで比較すると、

1Aのとき W=1^2 x 0.001 = 0.001 (W)

100Aのとき W=100^2 x 0.001=10 (W)

1時間あたりの発熱量をカロリー(WIKI)に変換すると、

0.001(W) x 1(Hour) = 0.8598 (cal)

10(W) x 1(Hour) = 8598.45 (cal)

1カロリーは1リットルを1℃上昇させる熱量なので、その差は歴然です。

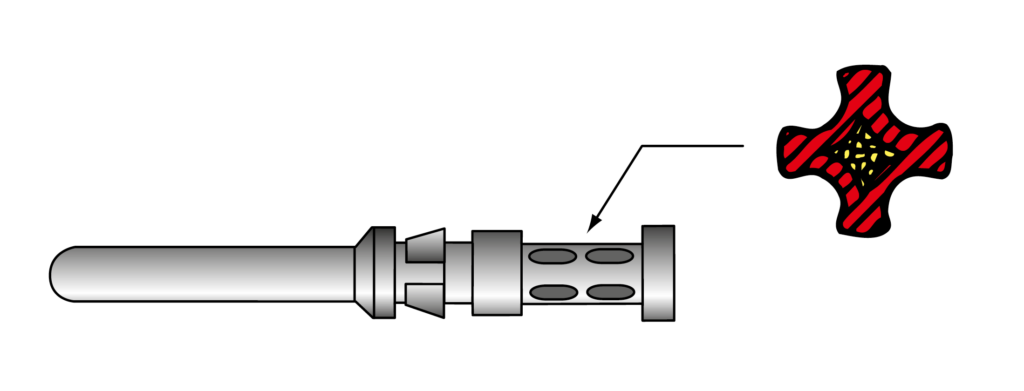

高電流では低い抵抗値で安定していることが大切です。バネ式は金属部品の線接触です。圧着は下記の通り、導体全体を包み込む面接触で低い接触抵抗を実現します。

高電流の用途のときは圧着が一番安心です。

次回は角型コネクタの選定⑤ エンクロージャの選定について解説します。