コネクタを学ぶ② コネクタの種類について

産業用のコネクタといっても様々なものがあります。

今回はそれぞれのコネクタの特徴や目的などについて解説します。

前回、ペットボトルの化け物みたいなプラグ・ソケットをご紹介しました。 (プラグ・ソケットの例)

(プラグ・ソケットの例)

産業用コネクタのすべてがこんなに大きいわけではなく、家庭用との違いがわかりやすいものを紹介しただけで、産業用のコネクタも小さくて精密なものもあります。用途によっていろんな製品が使われています。

では、工場でつかわれるコネクタの用途ってどんなものがあるのでしょう?

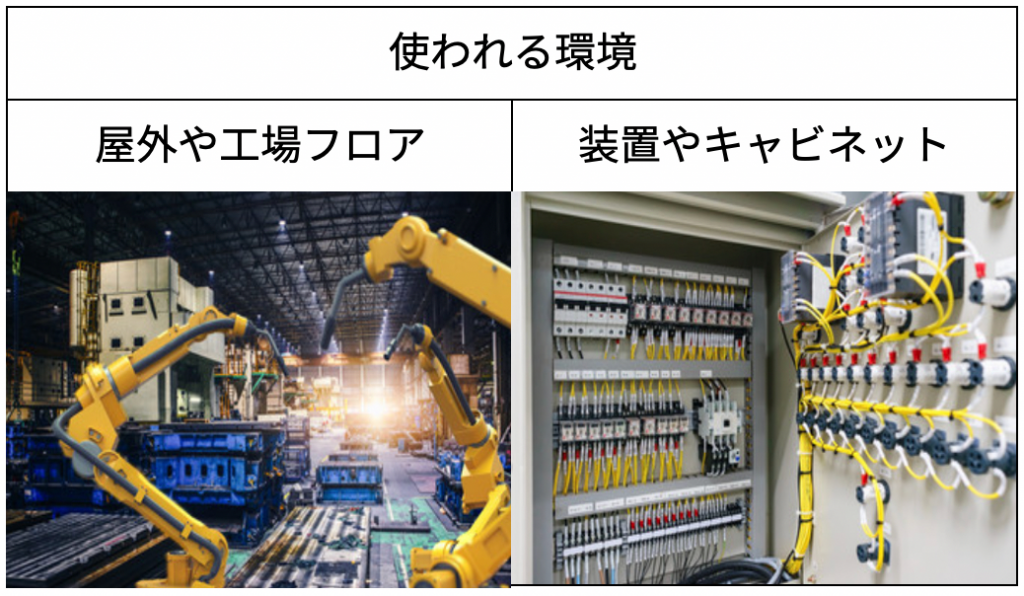

用途は使われる環境と電気の種類で大きく分類することができます。

まずは、使われる環境でいうと、”屋外や工場のフロア”・”装置やキャビネット内”の2通りに分類されます。

工場のフロアって、すごく環境が悪そうですよね。写真では火花が散ってます!!

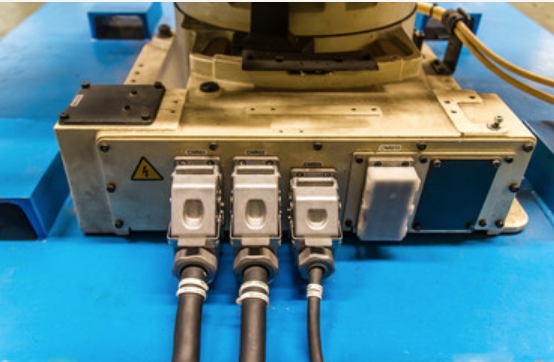

工場の環境は、溶接の火花が散ったり、機械油・水や薬品など様々な環境があります。そういった環境で使うためには電気接続を保護する機能を持っている”耐環境コネクタ”というのを使う必要があります。 (耐環境コネクタの例)

(耐環境コネクタの例)

この写真はロボットに使われるコネクタの例ですが、油や火花から保護するためにエンクロージャというパーツで電気接続をカバーしています。

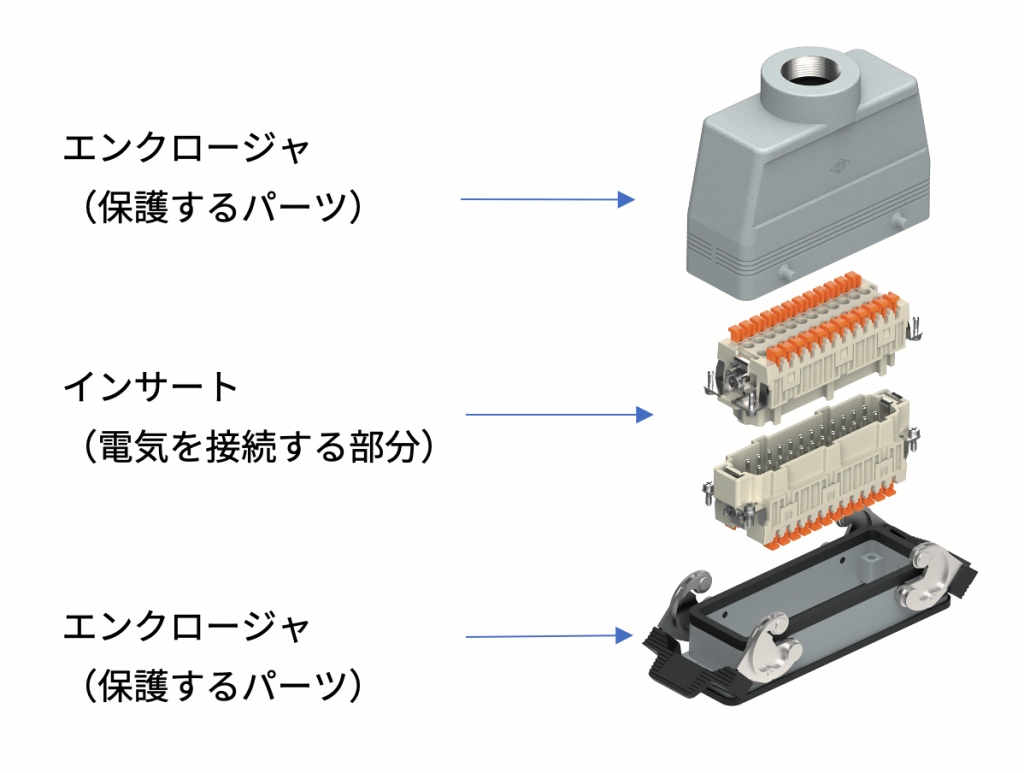

下記のように電気を接続するインサートというパーツと保護するエンクロージャで構成されています。 (耐環境コネクタの構成)

(耐環境コネクタの構成)

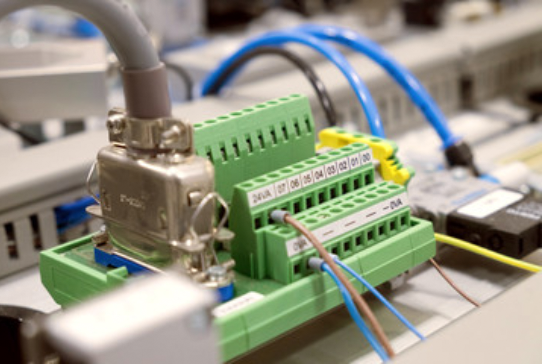

逆に、装置やキャビネットで使われる場合は、保護するパーツは不要になるので、電線を固定したり、配線しやすくする部品だけで構成されています。

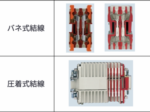

下記の例でも、電線がむき出しになっています。 (制御盤内コネクタの例)

(制御盤内コネクタの例)

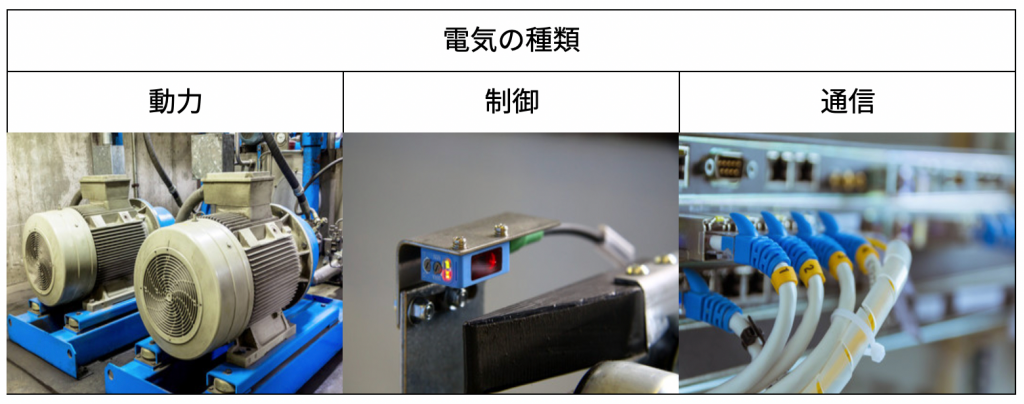

次に、電気の種類について見てみましょう。

工場で使われる電気は動力・制御・通信の3つに分類することができます。

もちろん、それぞれに耐環境タイプと汎用タイプの2通りがあります。

通信の写真にあるLANケーブルはパソコンに使われているのと同じようなものです。ただ、産業用と家庭用に比べて要求される性能が異なるのですが、そのあたりは別の回で解説します。

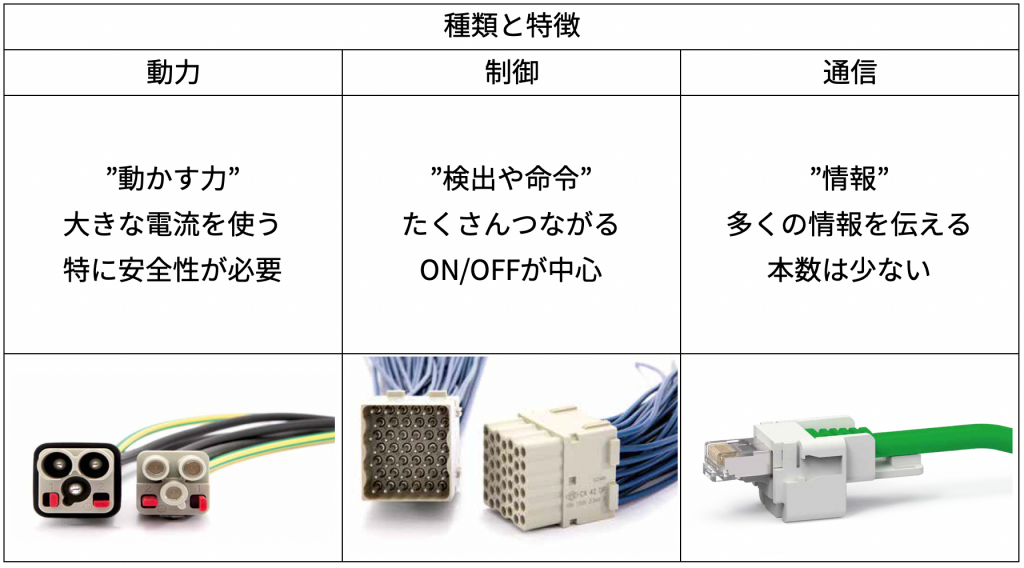

ここでは、各種類について内容と特徴を説明していきます。

まずは動力といえばどんなものをイメージしますか?”モーター”とか”エンジン”とイメージした方は、だいたい正解です(笑)

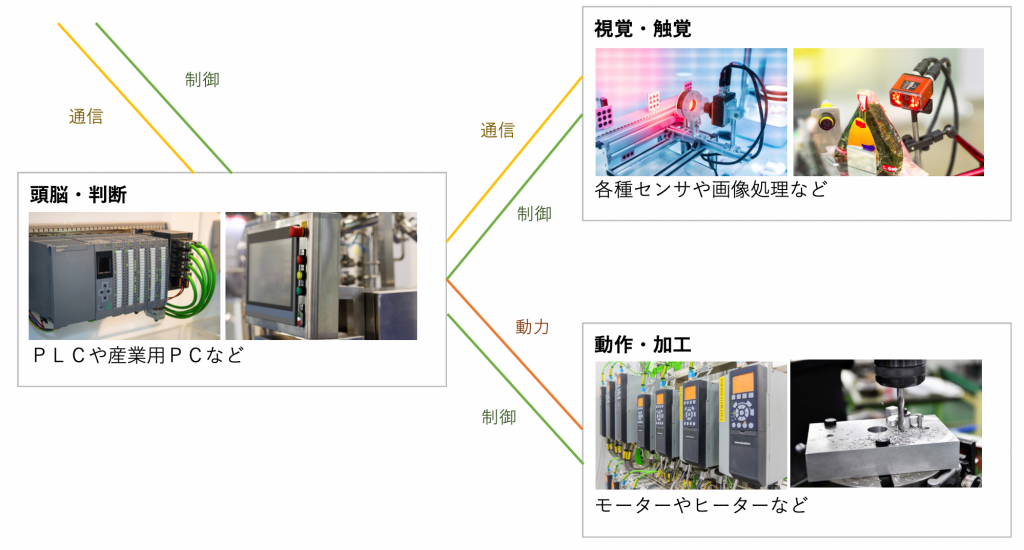

少し理解を深めるために、産業機械や設備のしくみについて説明します。

現代の生産設備のほとんどは”自動化”されています。自動化を実現するために、様々な機器が”ヒトの持つ機能”の役割を担っています。下の表を見てみましょう。

画像処理は機械の目だし、ロボットも機械の腕といった感じですね!

それぞれの電気の種類をこう置き換えるとわかりやすいかもしれません。

動力 = 筋力(モーターを動かす力)

制御 = 神経(感じたり、動かす司令を出す)

通信 = 会話(他のヒトと調整する)

通信=会話というのはちょっと無理があるかもしれません。

しかし、生産設備もそれぞれの役割があって、別の設備との調整を行う必要があります。たとえば、パンの工場で”生地を練る”➔”具を詰める”➔”焼き上げる”➔”包装する”といった感じです。それぞれの段階のことを”工程”といいます。

各工程間の調整を行わないと、工場としてはうまく動きませんので、やはり工程間の会話である通信が重要ということになります。

電気の種類と特徴を以下にまとめます。

それぞれ必要とされる機能や能力に違いがあるので、特性をしっかりと把握して選ぶことが大切です。選定の仕方は別の機会にご紹介します。

[用語解説]

PLC:プログラマブルロジックコントローラ。予めセットしたプログラム(論理)に応じて制御する機器。WIKI

コメント

-

2020年 8月 31日

背景ありのコピー.jpg)

この記事へのコメントはありません。